《如何高效学习》读书笔记

摘要

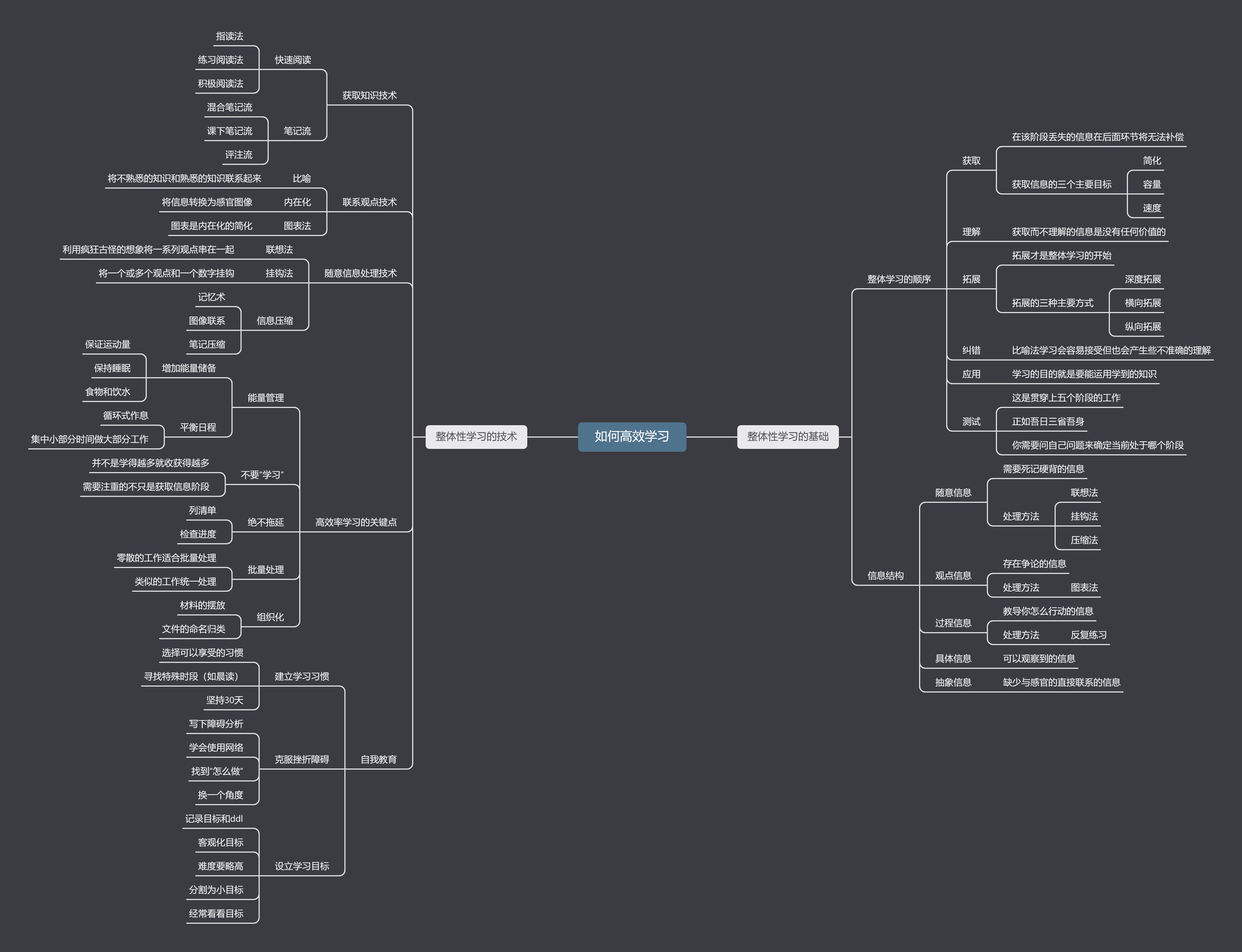

思维导图

1.前言

最近参加了一个读书的活动。手头正好有本斯科特·杨的《如何高效学习》,就抓过来看了,慢慢看了8天看完了,就把读书笔记的内容整理一下,水一篇博客。

2.正文

本书的作者是斯科特·杨,他使用自己发明的学习方法十天学完线性代数,12个月学了4年的MIT课程。有许多人对此书推崇备至,个人认为看完此书即便不能大幅度提高学习效率,也必然有些可取之处。

书中首章以玻尔的小故事入手,引出学习不应该是机械式记忆,而是应该是整体性学习,随后介绍了一下整体性学习的基本观点(结构、模型、高速路)。这个观点并不出奇,以前也零碎地接触过一些,但是不够系统,至于模型的概念让我想起物理学笑话中的“真空球形鸡”模型,这种方法确实也广泛应用于物理学。关于机械式记忆,好像本科前接受的教育确实是这样,老师只会强调这个考试重点。但仔细想想,按这本书的逻辑,在没有掌握一些结构和模型情况下,也无法进行整体性学习。所以整本书可能更适合本科的学生阅读。

随后作者阐述了整体性学习的顺序。做事情分步骤这个方法让我想起了本科的一个同学,一起考研时他和我分享了一个英语学习的方法,说只要针对不同题型总结一套做题流程,然后按这个步骤来做就不会在做题时感觉无从下手,我隐约觉得这种方法老师以前也有讲述过,于是尝试了一下,发现确实有效。虽然他最后考研成绩没有过国家线,但我倒是习惯于在处理问题时套用这个方法了。

接下来的这部分内容举例了学习步骤中可能存在的薄弱环节,随后介绍了信息结构。找出问题并解决,这一过程听着非常简单,但就我个人经历来看,有这个意识去做这件事的人往往都是学习成绩非常优异的人。这不是说简单地使用纠错本,而是一种能发现自我问题所在,然后针对性改正的能力。很多人埋头苦学但是水平却不见提升很有可能就是不具备这种能力,但大多数人或许都没有去找问题的意识。

在分类完信息后,作者提出了观点如果能掌控自己的学习,学习任何学科都会变得生动有趣。我认为关键点在于反馈,魂类游戏也有受众,正是因为他们在翻滚躲技能后获得了偷刀的快感。在高中时我根本不想学英语,到现在通过刷题过了六级,想来也是因为获得了英语学习过程中的反馈。学会做小项目恰好是一个非常好的学习目标,期间过程可以收获许多,完成后又能得到正面的反馈。

在文中的第二部分,作者开始介绍了整体学习的技术,首先是如何阅读和做笔记。部分内容在我过去的学习生涯中已经潜移默化地在使用了,像指读法和混合型笔记。笔记非常有用,以前上课时我通常时不做笔记的,但后来渐渐发现自己的记忆力已经不能支撑这种任性的行为了,更后来课程密度变的愈发大了,我发现回看笔记也想不去来这是啥。一直到了现在我开始写博客,做思维导图,希望能有点用吧。

随后的部分虽然介绍的是拓展的方法技术,但作为记忆的方法也未尝不可,正如同比喻法,前面也有好多内容用了比喻,比喻这一手法在理解和记忆方面都具有优势。至于后面的内在化和图表法,更像是利用人类的天性来辅助学习。表情包比单纯的文字更能传达信息,看图像能比看文字获得信息更为高效。文中还提到了一些具体的操作细节,但大概不会有多少人愿意花两三周去练习这个方法,包括我也是。

对于随意信息的处理,作者首先介绍了联想法,这种方法存在很多年了,小时候见过电视上有英语类节目,推销着自己背单词的方法,现在想想其实就是这个联想法。大概是受了其他电视广告骗局的影响,我对这个方法也不感冒。平心而论这个方法有效,但是低效,想象一个夸张荒诞的联想要花费不少时间,作者也在文中提到这个方法需要比其他方法花费更多的时间。

另一个是挂钩法,我以前倒是会经常使用,但是这是第一次听到名字。文中提到和数字挂钩,我认为倒是大可不必,字母星期或者其他事物都是可以挂钩的。挂钩法也算是联想法的一个分支吧。信息压缩技术对应了先把一本书读薄这个步骤,但我始终把握不好这个度,在压缩过程中会失真。

费曼学习法成名已久,不过对目前目的性学习的我来说略显鸡肋。倒是高效率秘籍帮我扫清了一些疑惑,饮食运动睡眠方面只能说尽力而为,我的作息在身边人眼里已经算是“离经叛道”了,但还远远达不到书中的要求。循环作息计划解释我本科隔壁宿舍大佬为什么每天晚上都打游戏却能考上苏大研究生。有种说法是一天不要安排太多的工作,但做不完就会产生挫败感,但我发现当一天安排了100个单位的工作我能完成70,而一天安排70个单位的工作我却只能完成50.直到减到一个我不能接收的效率才能恰好完成。

Don‘t study这部分我深有体会,虽然感觉我的学习和作者的“学习”不是一个概念,我想学的东西太多,但真正能开展起来的几乎没有,而且对自己手头的工作也难以完成,还是得合理安排。拖延这事我一直是深恶痛绝的,除非时间比较赶,不然宁愿选择慢慢做。批量处理是第一次接触到,回头可以尝试一下。组织化也是我一贯采取的做法,但随着内容的增多始终会有一些无法被归到前面分好类的内容,还需要提高归类能力。

这本书到今天就看完了。整体来说有好些内容是之前就有耳闻或者是已经在使用的,不过正是这样这本书的内容才显得可信。主要的收获在于最后这两天看的内容,里面的步骤比较详尽,为我扫清了一些困惑。养成习惯、克服障碍、设立目标这三个部分确实是自我学习的难点,很多人到了大学后就开始放纵自己,然后又觉得这样做不太好,于是坚持学习了一段时间,随后便泄气了,大概问题就出在这里。

这本书确实短,英文版是一个小册子。手头刚好有中文版的书我就随手抓来看了。书中前面的内容我认为更适合接受过本科及以上教育的人学习,后面的内容倒是适合全年龄段的人,更像是一种习惯吧。